一、蒙古黄芪

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) P. K. Hsiao

豆科黄芪属多年生草本。根入药,药材名为黄芪(huánɡ qí),具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、行滞通痹、托毒排脓、敛疮生肌之功效,主治气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、气虚水肿、内热消渴、血虚萎黄、半身不遂等。主产于内蒙古克什克腾旗、土默特右旗、喀喇沁旗,甘肃渭源、岷县、陇西、宕昌、甘谷、民乐,山西浑源、应县、代县,陕西子洲、米脂等地。

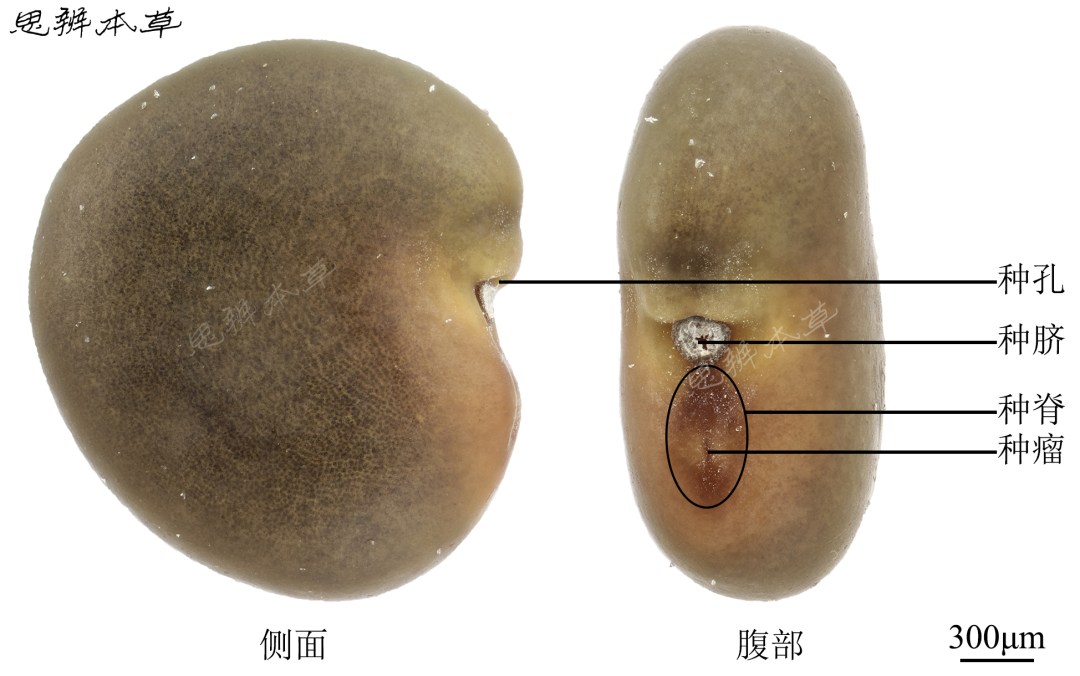

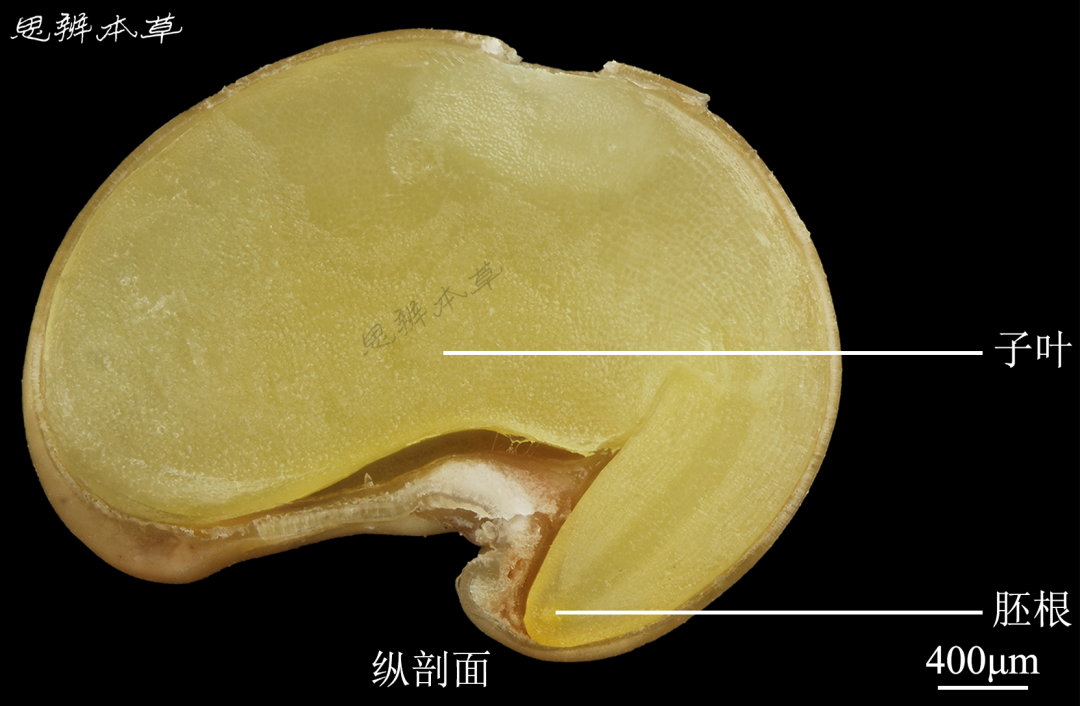

种子形态

肾形,扁平,长 3.1~3.5mm,宽 2.5~3.0mm,厚 1.2~1.7mm,褐色。表面疏被黑色斑纹,侧面常有 1~2 个浅凹,光滑。腹面具 1 凹口,“L”字形,种脐在凹口处,圆形,白色;一端与深褐色种脊连接。种皮革质。胚黄色,弯生;胚根圆锥形,弯曲;子叶 2,卵形。千粒重 6.04g。

蒙古黄芪种子群体

蒙古黄芪种子微形态及解剖

蒙古黄芪种子萌发及幼苗形态

二、膜荚黄芪

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.

豆科黄耆属多年生草本。其药用部位、药材名及主治功效同“蒙古黄芪”。均为野生,主产于黑龙江宁安、依兰、塔河、加格达奇等地。

种子形态

肾形,扁平,长 2.8~3.5mm,宽 2.3~2.8mm,黑褐色或棕褐色。表面具 1 薄层蜡,密布黑色斑纹,较光滑。种脐位于腹面中下部凹口处,圆形,白色;一端与黑褐色种背相连。种皮紧贴胚乳,难以分离。胚乳少量,白色,半透明,胶质;胚黄绿色或黄色;胚根圆锥形,黄色;子叶 2,倒卵形。千粒重 4.931~5.402g。

膜荚黄芪种子群体

膜荚黄芪种子微形态及解剖

膜荚黄芪种子萌发及幼苗形态

三、扁茎黄芪

Astragalus complanatus R. Br.

豆科黄耆属多年生草本。成熟种子入药,药材名为沙苑子 (shā yuàn zi),具有补肾助阳、固精缩尿、养肝明目之功效,主治肾虚腰痛、遗精早泄、遗尿尿频、白浊带下、眩晕、目暗昏花。主产于陕西大荔、临渭、岐山、高陵等地。

种子形态

圆肾形,扁平,长 1.5~2.5mm,宽 1.5~2mm,厚 0.5~1mm,绿褐色至棕褐色,表面光滑。种脐位于腹侧微凹处,圆形,灰白色。种脐的一侧为种孔,另一侧为种脊,明显,色较深,上面有略凸起的浅色种瘤。种皮薄,质坚硬,其下有 1 层白色透明的胚乳;胚根弯曲,其长度与种子的宽度相近;子叶 2,肥厚,淡黄色。嚼之味淡,有豆腥气。千粒重 2.3g。

扁茎黄芪种子群体

扁茎黄芪种子微形态及解剖

四、多序岩黄芪

Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.

豆科岩黄芪属多年生草本。根入药,药材名为红芪(hóng qí),具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、行滞通痹、托毒排脓、敛疮生肌之功效,主治气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛等。主产于甘肃宕昌、武都、天水、陇西、文县等地。

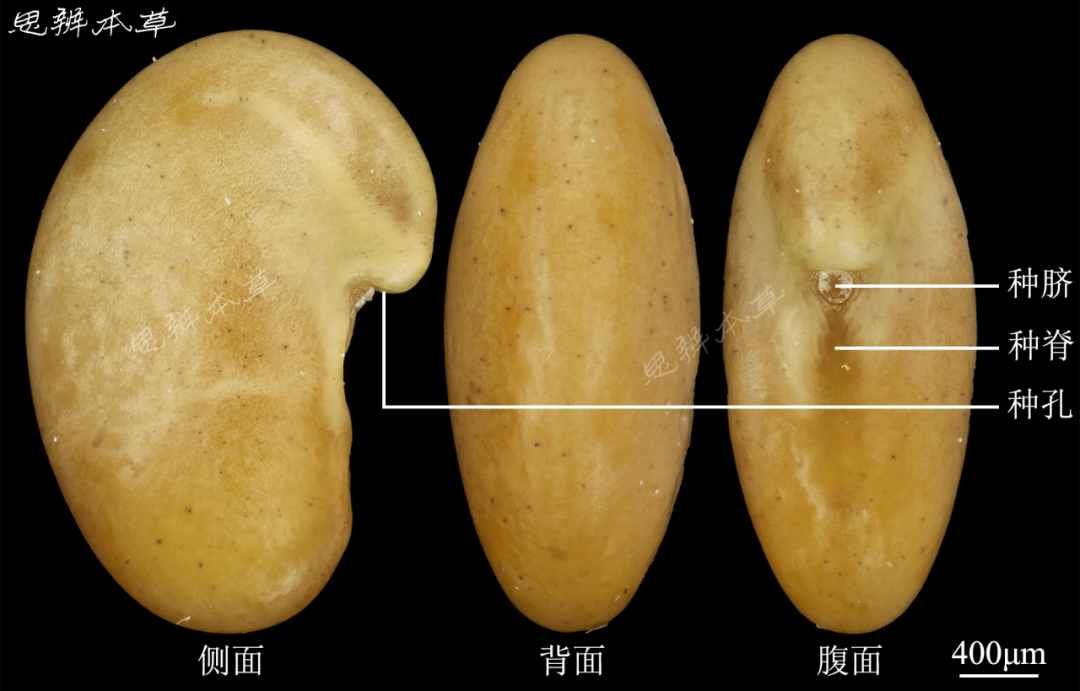

种子形态

肾形,扁平,长 3.1~3.5mm,宽 2.5~3.0mm,厚 1.2~1.7mm,肾形,长 3.30~3.90mm,宽 2.54~2.90mm,厚 1.40~1.50mm,黄棕色,略有光泽。表面光滑,两端钝圆。种脐位于腹部凹陷处,圆点状,周边有 1 色略浅的微隆起环;种子一端有 1 种脊,亮棕色。种皮质硬,不易破碎。具 1 薄层胚乳,透明;胚根弯曲;子叶 2,黄色。千粒重 2.0~3.0g。褐色。表面疏被黑色斑纹,侧面常有 1~2 个浅凹,光滑。腹面具 1 凹口,“L”字形,种脐在凹口处,圆形,白色;一端与深褐色种脊连接。种皮革质。胚黄色,弯生;胚根圆锥形,弯曲;子叶 2,卵形。千粒重 6.04g。

多序岩黄芪种子群体

多序岩黄芪种子微形态及解剖

多序岩黄芪种子萌发及幼苗形态

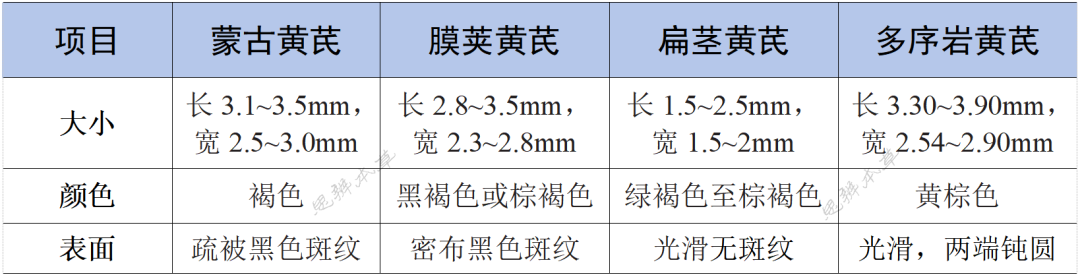

五、对比鉴别

蒙古黄芪与膜荚黄芪的种子极为相似,前者略大,色浅者较多,表面黑色斑纹较稀疏;后者色深者较多,表面黑色斑纹密布;扁茎黄芪的种子较小,绿褐色至棕褐色,表面光滑无斑纹;多序岩黄芪的种子较大,黄棕色,略有光泽,两端钝圆。

种子群体对比

种子形态特征主要区别