一、甘草

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

豆科甘草属多年生草本。根和根茎入药,药材名为甘草(gān cǎo),具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效,主治脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多等。主产于甘肃民乐、陇西、玉门、民勤,新疆阿克苏、博湖、塔城,宁夏吴忠,内蒙古通辽、回民、杭锦等地。

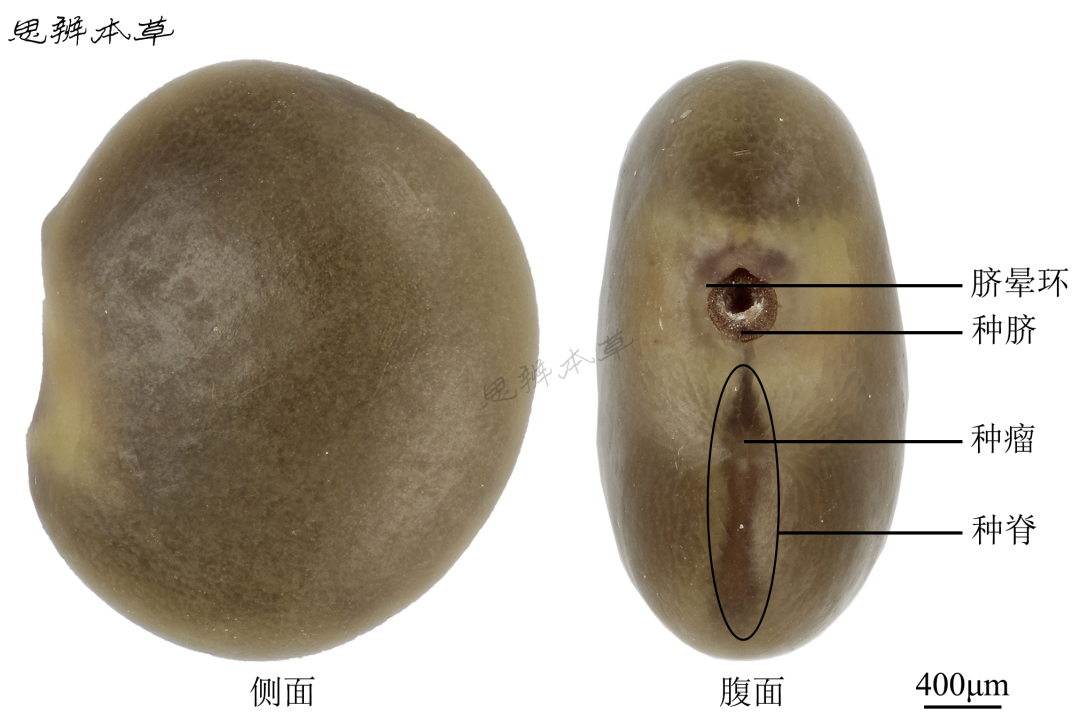

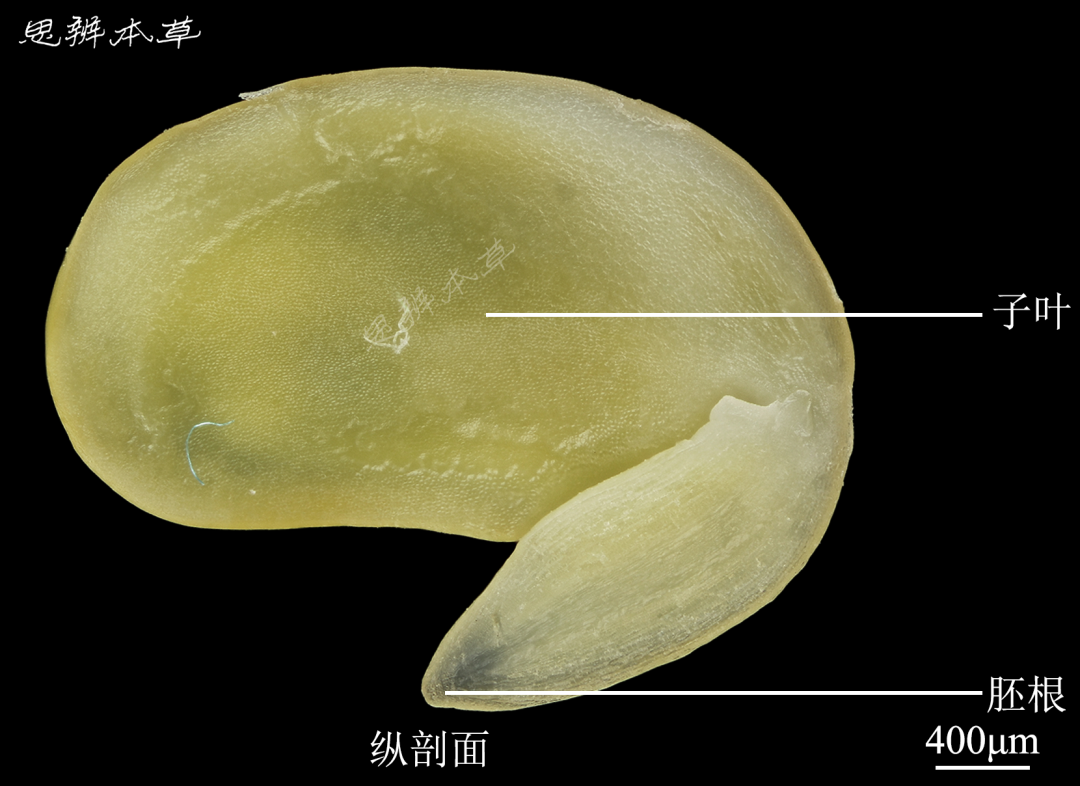

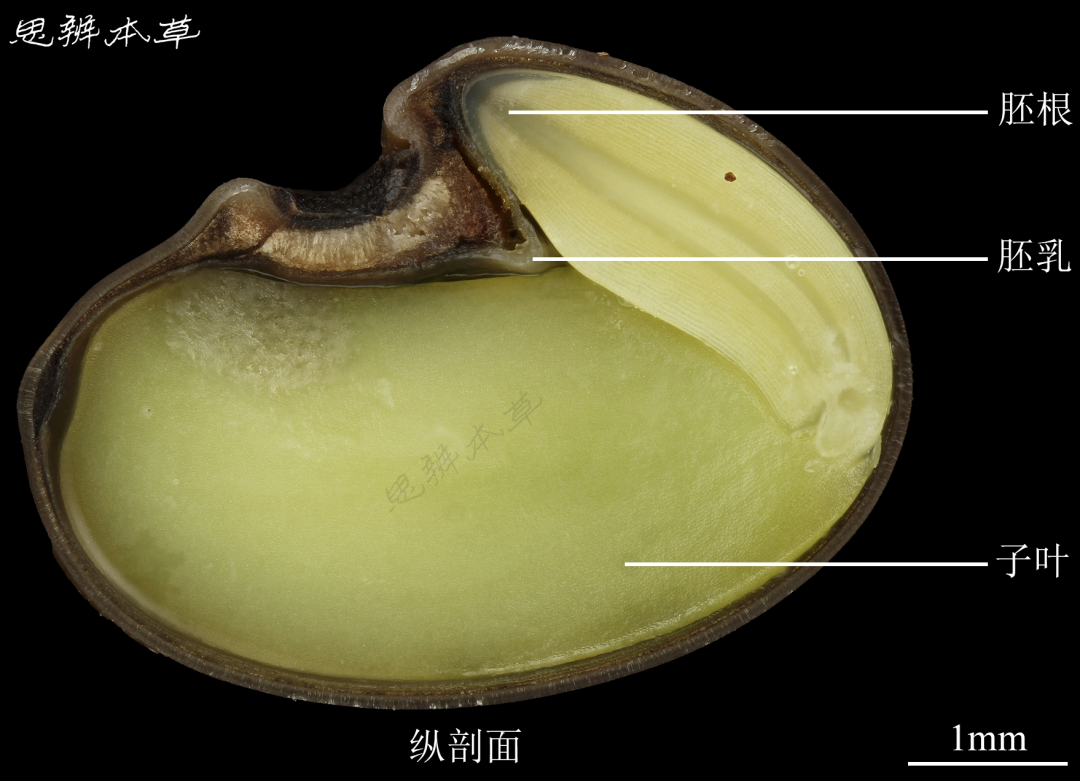

种子形态

宽椭圆形或圆肾形,略扁,长 2.7~4.3mm,宽 2.6~3.7mm,厚 1.8~2.3mm。暗绿色、棕绿色、棕色或棕褐色,稍有光泽,表面平滑。腹侧具 1 圆形凹窝状种脐,上连 1 长条状的深褐色种脊一侧有略凸起的种瘤,脐晕环棕褐色。胚乳少量,半透明,呈薄膜状,包围于胚外方;胚弯曲,黄色,含油分;子叶 2,肥大,椭圆状肾形或圆肾形,基部心形。千粒重 7.0~12.1g。

甘草种子群体

甘草种子微形态及解剖

甘草种子萌发及幼苗形态

二、光果甘草

Glycyrrhiza glabra L.

豆科甘草属多年生草本。其药用部位、药材名及功效主治同“甘草”。主产于新疆伊宁、博湖、塔城、石河子、昌吉、和静、阿克苏、喀什及甘肃西部、青海西北部。

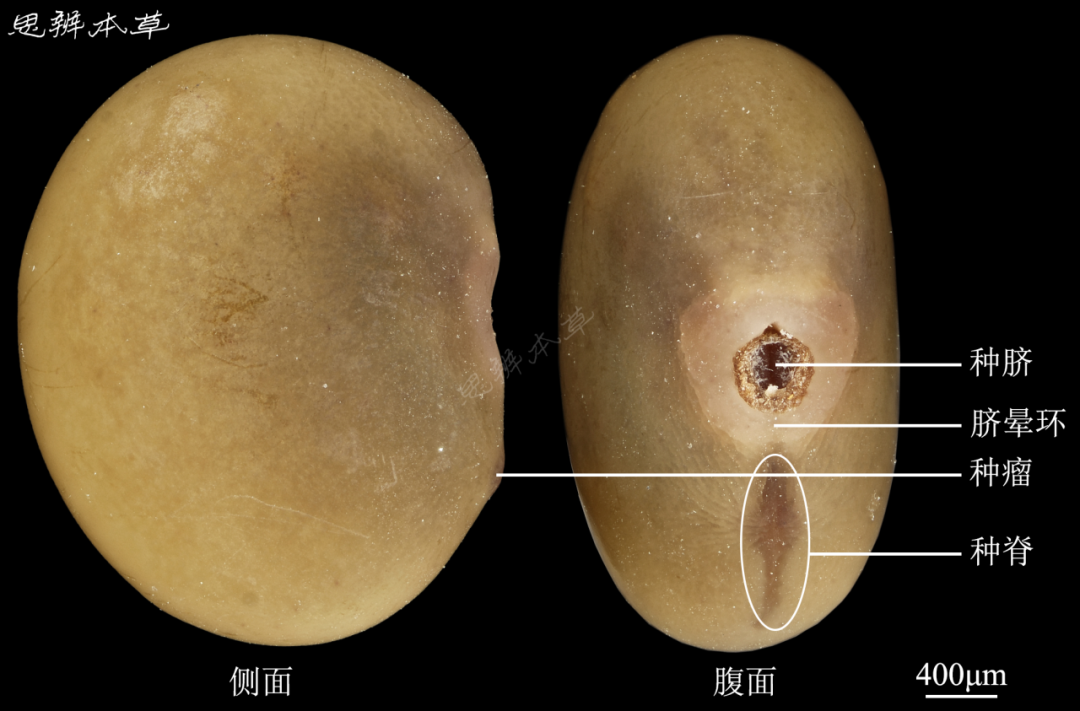

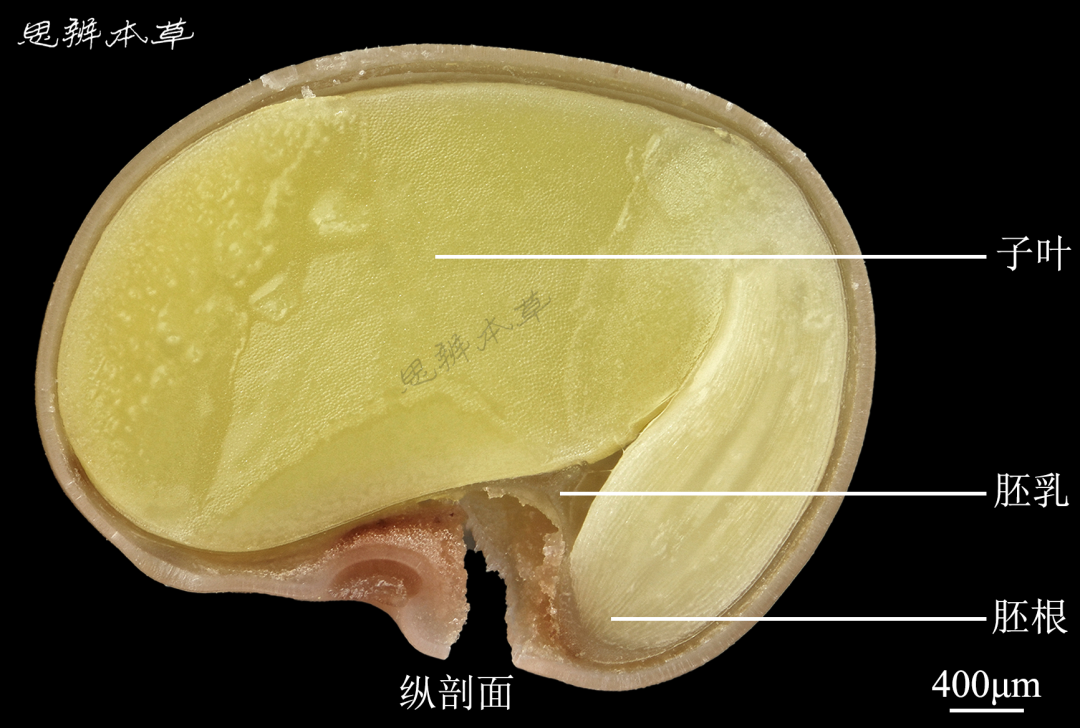

种子形态

肾形,长 2.5~3mm,宽 2.2~2.6mm,厚 1.8~2mm,黄棕色、暗绿色或褐色,有明显光泽,光滑。种脐位于腹面中部,圆形凹窝状,脐晕环淡黄色,上连 1 长条状的深褐色种脊,一侧为略凸起的种瘤。胚乳薄而小,半透明状;胚弯曲;胚根较长;子叶 2,椭圆形,淡黄色,肥厚。千粒重 7~8g。

光果甘草种子群体

光果甘草种子微形态及解剖

光果甘草种子萌发及幼苗形态

三、胀果甘草

Glycyrrhiza inflata Batal.

豆科甘草属多年生草本。其药用部位、药材名及功效主治同“甘草”。主产于新疆尉犁、焉耆、轮台、沙雅、阿瓦提、巴楚、麦盖提、洛浦、策勒、于田、吐鲁番、哈密,甘肃金塔等地。

种子形态

宽椭圆形或圆形,较饱满,长 2.5~3.3mm,宽2.2~2.9mm,厚 1.7~2.2mm,黄绿色或棕褐色,表面光滑。种脐位于腹面中部,圆孔状,褐色,脐晕环浅耦粉色;种脊长条状,棕褐色;种瘤在种脊的近端,接近种脐。胚乳薄而小,半透明状;胚弯曲;胚根较长;子叶 2,椭圆形,淡黄色,肥厚。千粒重11.73g。

胀果甘草种子群体

胀果甘草种子微形态及解剖

胀果甘草种子萌发及幼苗形态

四、刺果甘草

Glycyrrhiza pallidiflora Maxim.

豆科甘草属多年生草本。根及果实入药,药材名为刺果甘草(cì guǒ gān cǎo)。根具有杀虫之功效,主治滴虫阴道炎;果实具有催乳之功效,主治乳汁缺少。分布于东北、华北及陕西、山东、江苏等地。

种子形态

宽椭圆形,略扁,长 3.2~3.6mm,宽 2.6~2.9mm,厚 2.1~2.3mm,黑色、灰色或黑褐色,稍有光泽,表面平滑。腹侧具 1 圆形凹窝状种脐,脐晕环浅棕褐色,脐条不明显;种瘤为 2 个小瘤,位于基部,近与种皮同色。胚乳薄层,紧贴种皮;胚弯曲,黄绿色;胚根粗而凸出;子叶 2,椭圆形,微黄到黄绿色。千粒重 13.18g。

刺果甘草种子群体

刺果甘草种子微形态及解剖

五、苦豆子

Sophora alopecuroides L.

豆科槐属草本或基部木质化成亚灌木状。成熟种子入药,药材名为苦豆子(kǔ dòu zǐ),有毒,具有清热燥湿、止痛、杀虫之功效,主治痢疾、胃痛、白带过多、湿疹、疮疖、顽癣。主产于新疆新源、裕民、霍城、伊宁,宁夏盐池,甘肃民乐、民勤,内蒙古巴彦淖尔等地。

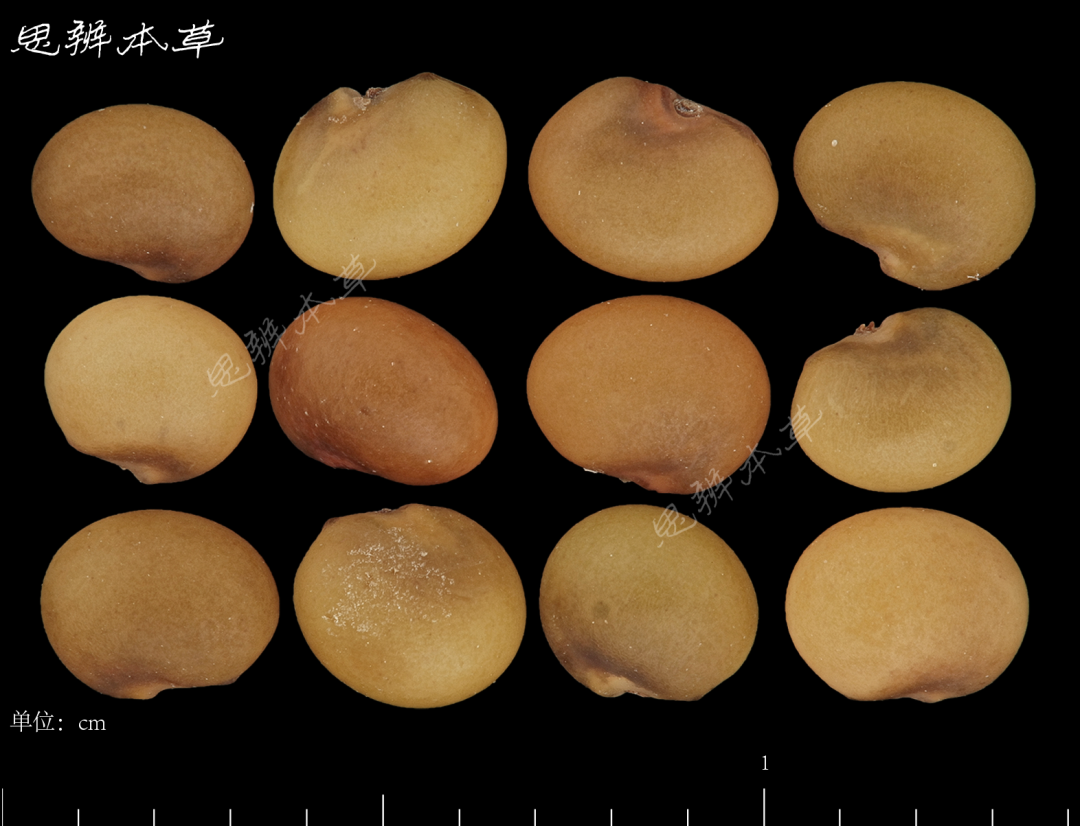

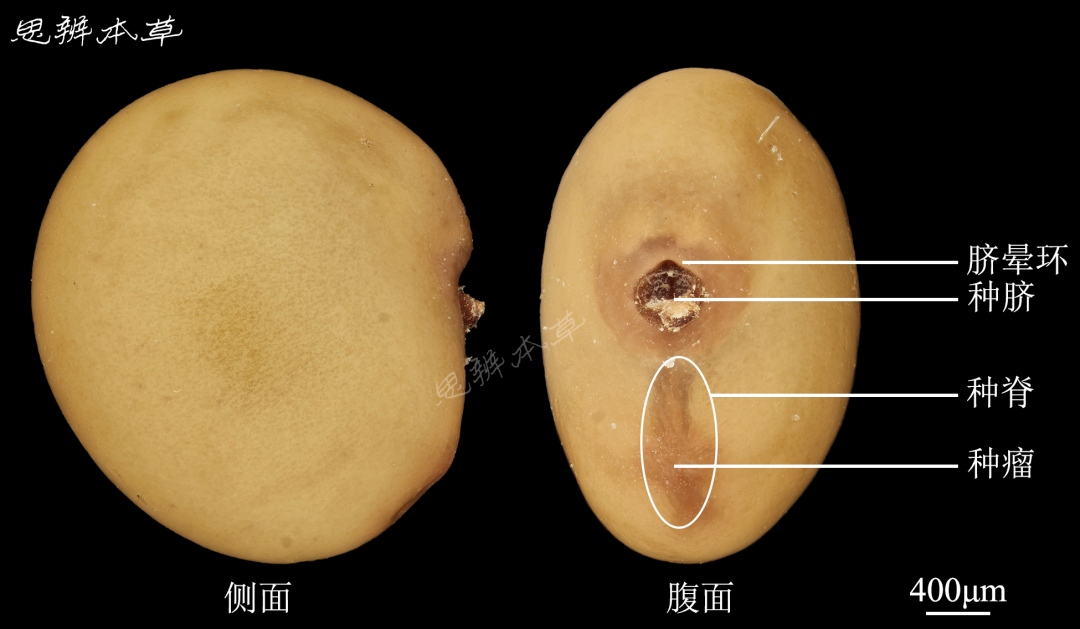

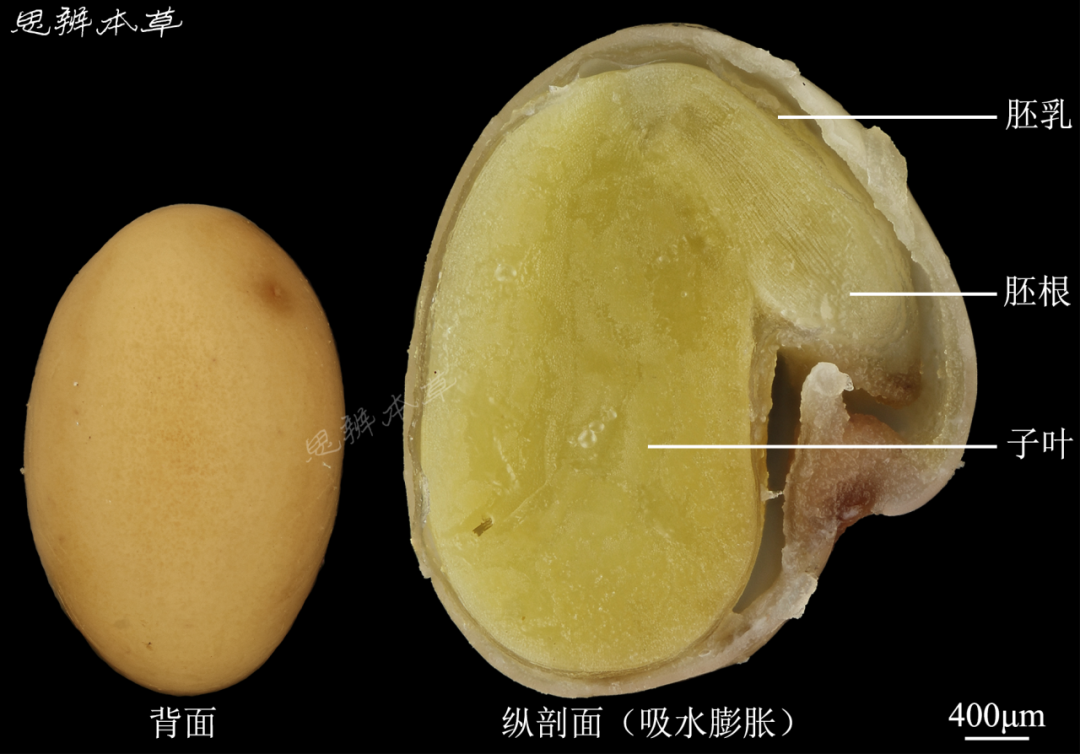

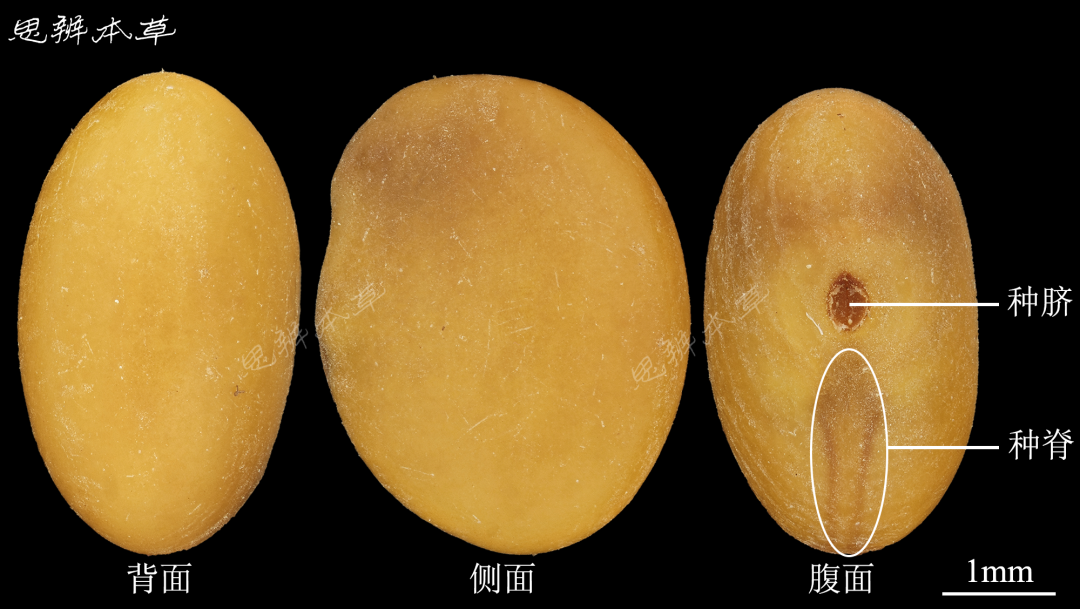

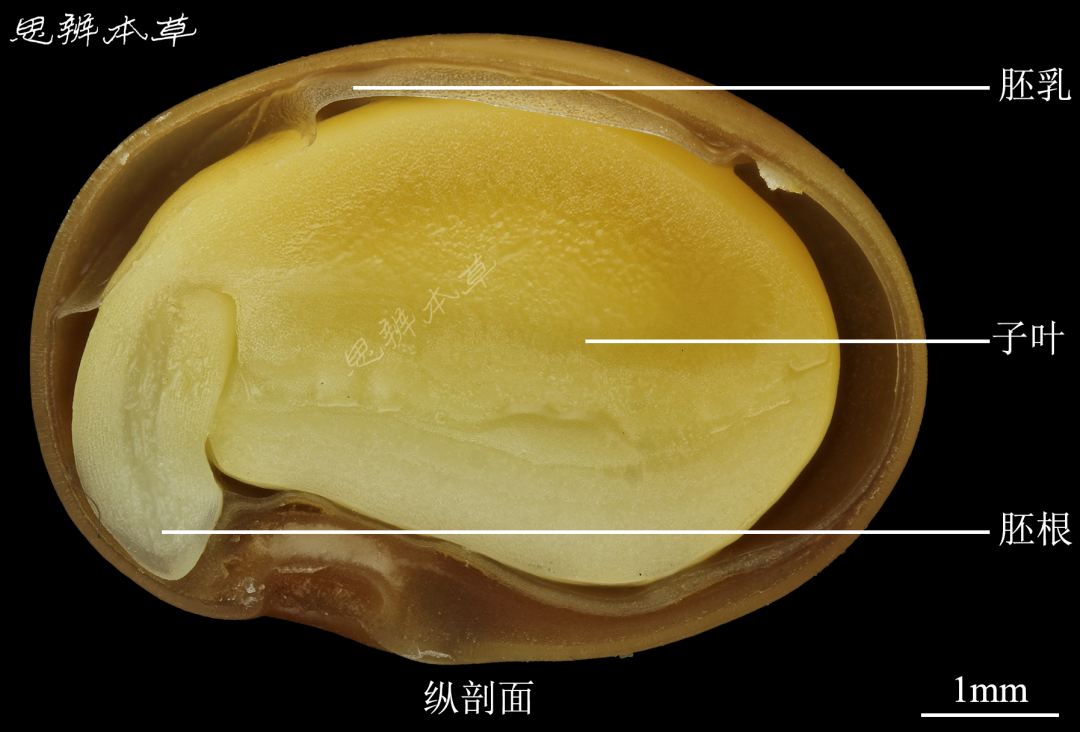

种子形态

椭圆形,略扁,长 4~5mm,宽 3.0~3.5mm,厚 2.0~2.5mm,黄色或棕色,无光泽,表面平滑。种脐椭圆形,下陷,周围隆起部分褐色;种脊长条状,浅褐色,其线纹向上延伸较长。种皮坚硬,不易破碎。具 1 薄层透明的胚乳;胚黄色;胚根短,平直;子叶 2,肥厚。千粒重 18g。

苦豆子种子群体

苦豆子种子微形态及解剖

苦豆子种子萌发及幼苗形态

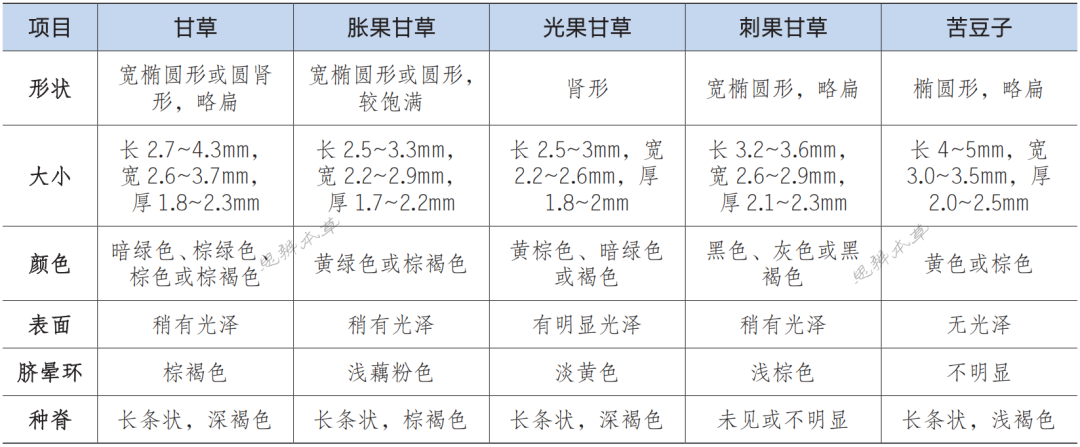

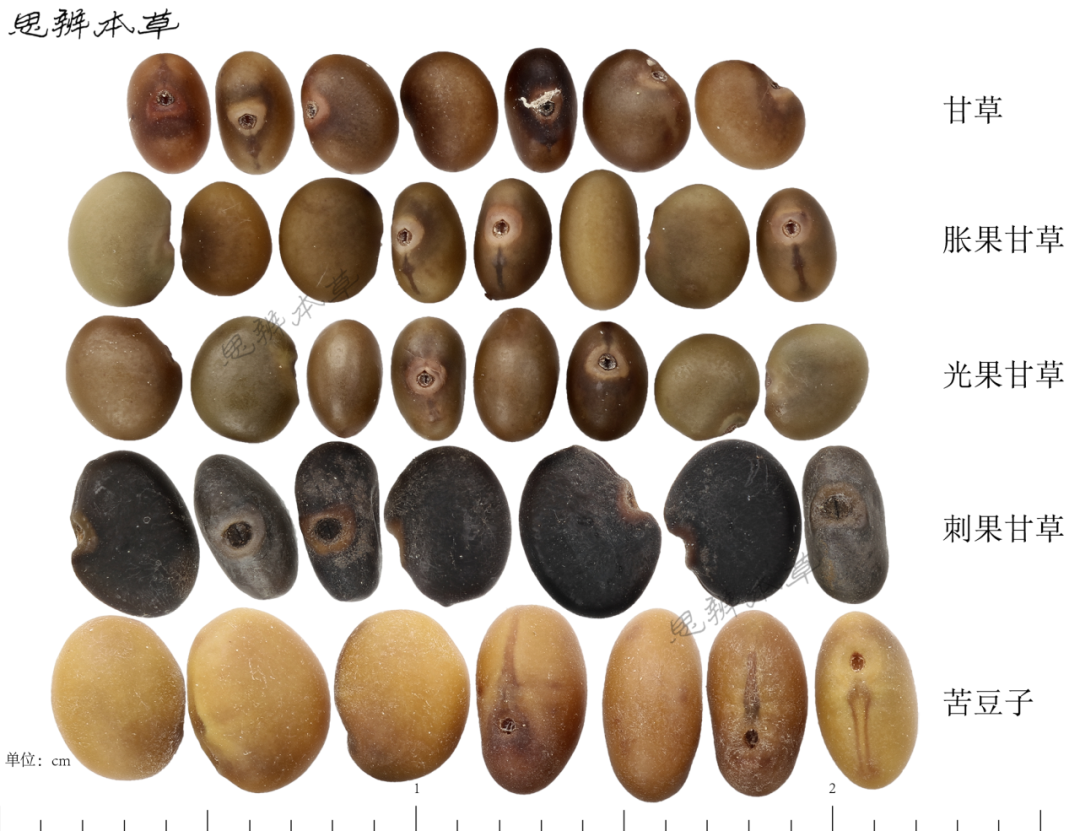

六、对比鉴别

甘草、胀果甘草、光果甘草、刺果甘草与苦豆子的种子中前三者最易混淆,后两者较易区分。刺果甘草种子黑色、灰色或黑褐色,种脊不明显;苦豆子种子籽粒最大,表面黄色或棕色,种脐偏于腹面的一端,脐晕环不明显。甘草、胀果甘草、光果甘草三者的种子极难区分,其中光果甘草种子表面光泽最强;胀果甘草最饱满、种脊颜色最深、种脐四周颜色较浅;甘草种子的种脐四周颜色最深。

种子群体对比

种子形态特征主要区别